かんざしウキを自作して、多摩川でヘラブナを狙ってみました。

かんざしウキを自分で作ろうと思い立った経緯と、制作過程、出来栄え、実際の釣りで試した結果をレポートします。

ヘラ釣りマニアではなく、ヘラ釣りビギナーが思いついたアイディアで作った『お手軽かんざしウキ』の製作、実釣ストーリーです。

ベテランヘラ師の方には、物足りない話かもしれませんが、そこんとこはよろしくです。

では始めましょう。

緩い流れだと思ったのに、あっという間にシモるヘラウキ

私が歩いて行ける多摩川の流域ではバランスの釣りができるような止水に近いようなポイントは、ゼロに等しいのです。

ヘラウキでの釣りができる緩い流れのポイントは僅かにありますが、

やはり『ドボン仕掛け』(誘導式オモリを川底に着けた状態で釣るための仕掛け)がメインになります。

12尺のヘラ竿しか持っていなかった頃、釣りの帰り道、

「もうちょっと長い竿があれば、あの川底が見えない辺りに仕掛けが届くのになぁ」

なんて思えるポイントを眺めながら帰っていました。

そして数ヶ月後、16尺の竿を手に入れて、いざその沖目のポイントに仕掛けを振り込んだ私。

しかし、

ドボン仕掛けに付けたヘラウキは斜めに傾きながら、あっという間にシモって水中へ消えました。

あらららら

けっこう緩やかな流れに見えても、角度を与えるべく浮き下を長くしても太刀打ち出来ませんでした。

そこで、私は、ヘラ釣り関係の動画を漁り、激流でのヘラ釣り・鯉釣りには、『かんざしウキ』なるウェポンが存在することを知りました。

かんざしウキの作り方を説明する動画も拝見。

販売されている商品としてのかんざしウキも見ましたが、その値段を見て、買うのは諦めました。

やっぱ自作です。

かっこ悪くてもいいんです。

かんざしウキの材料はダイソーで集める

かんざしウキの材料はダイソーで仕入れました。

発泡スチロールの玉

コレが、かんざしウキにメインになるボディーです。

ダイソーの手芸コーナーにありました。

玉浮きに穴お開けて軸を刺す。というアイディアもあったのですが、

発泡スチロール玉のほうが簡単さでは勝ります。

竹ひご

立派なかんざしウキを作るなら、釣具店で売っているヘラウキのトップを使うところなのでしょうが、

私には、別のアイディアがあったのです。

ダイソーには「竹ひご」も売っています。

見つけた時、コレはいい!と直感しました。

元々、ヘラウキの自作に、「串焼きに使う串」を利用する

というアイディアを持っていて、串焼きの串を買ってあったのですが、

かんざしウキの素材としては短すぎました。

ダイソーで「竹ひご」を見つけた時、コレしかないと思いました。

超簡単、かんざしウキの作り方

1 まず、竹ひごの片方の先端をカッターで尖らせる。

スチロールの玉に刺すためと、ウキゴムに刺せるようにするためです。

2 尖らせた竹ひごの先端を、発泡スチロール玉のセンターを通るように、グサリと差し込んでいく。

トップも、もちろん竹ひごです。

だんご1兄弟、いや、だんごひとりっ子です。

3 玉下の軸の長さとトップの長さを調節します。

ここは、売られている既製品のかんざしウキの写真を見て参考にさせてもらいました。

比率、1:2ぐらいがいいと、どなたかのかんざしウキ自作ブログで読んだ気がしましたが、結果写真のような長さにしました。トップがやや長い感じです。

4 発泡スチロール玉を固定する。

このままでは、ビシッとアワせた時に、発泡スチロール玉がずれてしまう恐れがあるので、固定します。

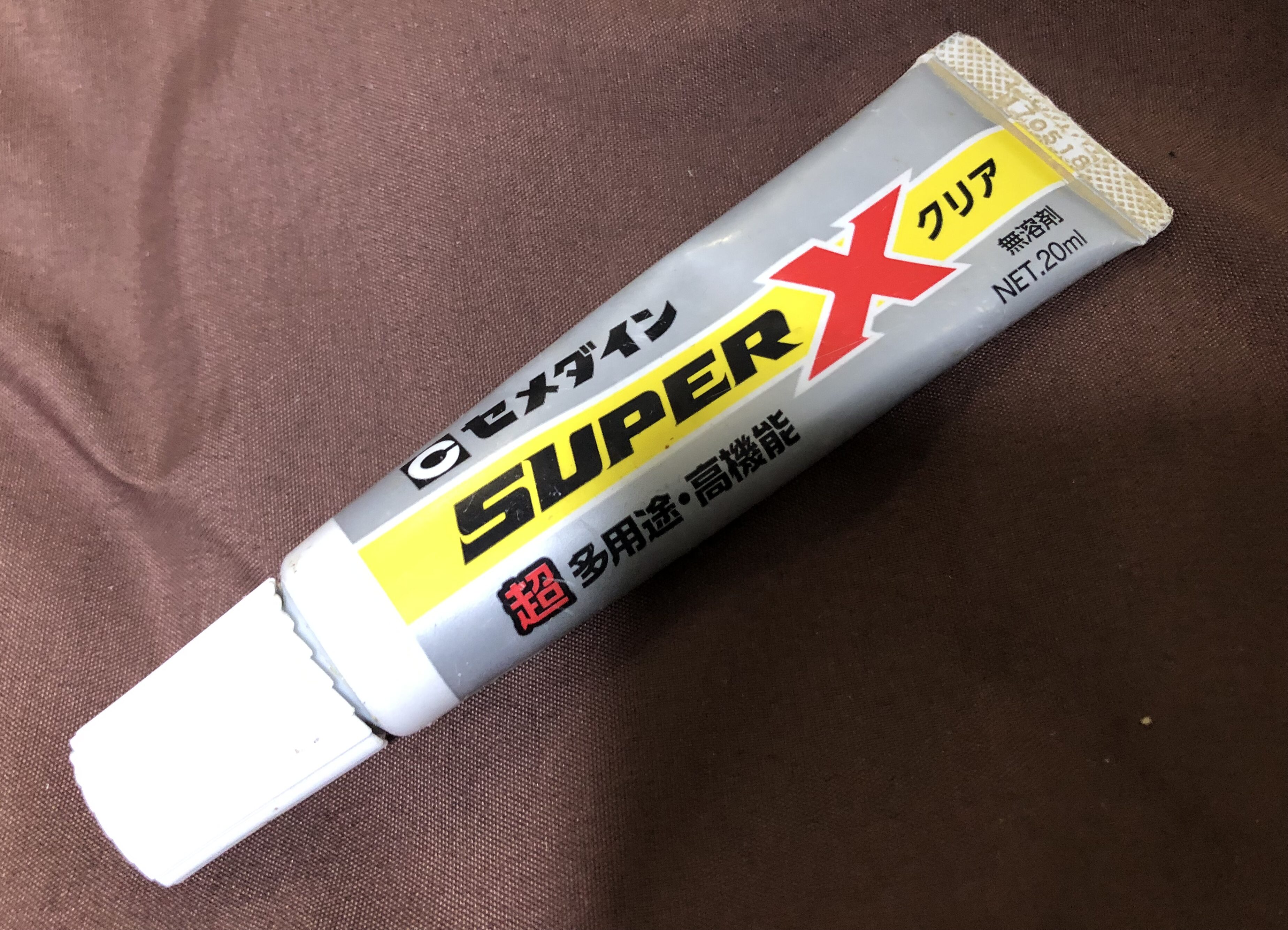

発泡スチロール玉の竹ひごが刺さった部分に、接着剤を盛り付けてみました。(発泡スチロールが溶けないタイプの接着剤です。)

糸を巻いたりするのもいいかもしれませんね。

4 トップ部分の竹ひごに着色する

家にあったのは「リキテックス」という水性アクリル絵の具。

なるべく安上がりに納めたいので、このアクリル絵の具「リキテックス」のオレンジ色、黄色、黄緑色、黒を使います。

蛍光色ではないのでイマイチですが。

筆が見当たらないので、綿棒を筆の代わりに使いました。

上手く塗れねー!

まあいい、あくまでコレは試作品なのだ。

自作かんざしウキを実戦で使ってみた結果。

完成したかんざしウキを持参して、多摩川へ釣りに行ってきました。

第三京浜の下あたり。へら釣りするような場所じゃない。

誰もこんな所でヘラ釣りしようなどとは思わないポイントです。(実際、数年前に私はここでアユルアーやっていました。)

最初、大きめのヘラウキで仕掛けを振り込んでみましたが、案の定、あっという間にシモってしまって使えません。

ついに自作かんざしウキの出番です。

ドボン仕掛けの外付け1号錘ではウキが止まりません。

2号錘だとウキが止まっていい感じです。

時々、流れが強くなると、錘が川底を転がるのをかんざしウキのトップの動きから感じられます。

3号錘にするとビシッと止まります。

見えているトップに、流れによる三角波ができています。

トップは45度に傾いていますが、いい感じです。コレぞかんざしウキのドボン釣り!

でも、

こんな流れじゃ、グルテンエサがエサ落ちしてもポイントにたまらず、みんな流れていって魚が集まらないんじゃないかと思ってしまいます。

しかし、鯉に何回かハリス切れをくらい、その中の一回は手を離していて竿ごと持っていかれそうになりました。

その日初めてヘラ竿のグリップエンドにストラップを付けたのが幸運でした。

そして、振り出しのヘラ竿を選択して間違いじゃなかったと思ったのでした。

少なくとも、この激流でも鯉は食ってくる。

とは言っても、

3号オモリでしか止まらないような流れでヘラ釣りはなかなかないよな。

ヘラはたぶんいないかもしれない。

でも間違って釣れたら、こんな楽しいことはない。

そんなこと考えていると、三角波を立てながら45度に傾いている自作かんざしウキの竹ひごトップにアタリのような動きが!

また鯉かー?と思ったが今度はハリスは切られずに持ち堪えられました。

心地よいやり取りです。

マブナでした。

悪くないサイズです。

しかし、なんで多摩川で釣れるマブナって、こんなにも魚体がボロボロなんだろう。

バスにも食われず、鵜にも飲み込まれないサイズまで、何とか行き残った歴戦の勇者のマブナなのだろう。

マブナでも良かった。

自作かんざしウキのおかげで、今まで鮒釣りポイントとして無理めだった流れが、守備範囲になりました。

あと数本作るぞ!

ダサダサかんざしウキ!

でも、やっぱり、ベテランヘラ釣り師の横ではちょっと恥ずかしくて使えないなぁ。